業務効率がグッと上がる「AI自動化」の3つの企業事例と解説

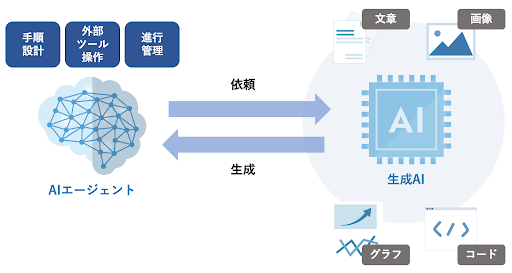

AI自動化とは、人工知能(AI)の学習や判断能力を活用し、従来は人間が行っていた業務プロセスを自動で実行する仕組みのことです。

従来のルールベース型の自動化と異なり、AIは過去のデータや状況をもとに最適な判断を下したり、新しい文章や画像を生成したりできます。

そのため、単純な定型業務に限らず、非定型で変化の多い業務にも対応できる点が大きな特徴です。

AIによる業務の自動化によって得られる大きなメリットは以下の3点です。

① 業務効率化とコスト削減

② 精度向上とリスク低減

③ 対応力の拡大と価値創出

近年では「AIでどこまで自動化できるのか」という関心が高まり、単なる効率化を超えて新しいビジネスの形を模索する企業も増えています。

AI自動化は、もはや未来の概念ではなく、実際に現場で成果を上げつつある実践的な技術なのです。

本記事では、企業におけるAI自動化の具体的な事例を紹介しながら、導入のメリットや押さえておくべきポイントについて解説します。また、主要なツールについても紹介していますので、自社の業務にAIの導入を検討している方は、ぜひ本記事をご一読ください。

企業におけるAI自動化の3つの事例

AI自動化は、既にさまざまな分野で実用化が進んでおり、成果も具体的に示されています。

ここでは、製造業、小売業、医療の3つの事例を取り上げ、それぞれがどのようにAI自動化を活用し、成果を得ているのかを解説します。

事例① パナソニック コネクト株式会社

パナソニック コネクト株式会社では、「業務生産性向上」「社員のAIスキル向上」「シャドーAI利用リスクの軽減」を目的に、2023年2月に生成AIプラットフォーム「ConnectAI」を全社員1万1,600人規模で導入し、社内業務をAI自動化する取り組みを本格化させました。

◆自動化した業務

資料レビュー、アンケートコメント分析、プログラミングのコード生成・リファクタリング、作業手順書・各種基準書作成など。

◆具体的な成果

2024年にはAI活用による年間44.8万時間の業務時間削減を達成しました。使用回数は240万回、1回あたりの削減時間は平均28分。画像利用が絡むタスクでは36分の削減ができています。

この結果は、単に業務効率が高まっただけでなく、質の面でも変化を生み出しました。レビューや基準書作成においては、人手による確認の抜け漏れを補い、一定の品質を担保できるようになっています。

さらに、AIを「検索する」道具としてではなく「実際に作業を任せる」存在へと位置づけ直したことで、社員が新しい働き方を模索しやすくなりました。

つまり、ConnectAIの導入は時間削減によるコスト効果にとどまらず、業務の精度を高め、社員の活用力を押し上げることで新しい価値創出にもつながっていると言えます。

引用:パナソニック コネクト、AI活用で年間44.8万時間を削減 2025年はエージェントの活用に注力(クラウド Watch)

事例② 株式会社ワークマン

株式会社ワークマンでは、生成AIを「ブランド開発」「販促」「データ分析支援」の3つの領域で活用し、従来のコスト構造や業務フローを大きく変革しています。

◆自動化した業務

新ブランド「Workman Kids」のロゴ制作(ChatGPT+画像生成AIを活用)、店頭販促物(POP)のコピー作成、データ分析エンジニアによるPythonコードのエラー解決など。

◆具体的な成果

新ブランド立ち上げにおいては、外注なら約300万円かかるロゴ制作を数千円で内製化し、制作期間も約2カ月から数時間へと短縮しました。

また、POPコピー作成では、SNSを見ない来店客や購買を迷う顧客への訴求力を強化し、売上への貢献が数字に表れ始めています。

さらに、データ分析部門では、生成AIを活用することでPythonコードのエラー修正にかかる時間を従来の4分の1に短縮しました。

これらの取り組みは、単なるコスト削減にとどまらず、ロゴやコピー制作を迅速に回せるようになったことで市場投入のスピードが増し、POPの多様化で顧客接点の幅が広がっています。

また、データ分析業務の効率化によって、社内の分析力や意思決定スピードの底上げにもつながっています。

つまり、ワークマンにおけるAI自動化は、コスト削減・精度向上・対応力拡大のすべてをバランスよく実現している事例と言えます。

事例③ 恵寿総合病院(石川県七尾市)

石川県七尾市の恵寿総合病院は、人口減少や人材不足に直面する地域医療を支えるため、DXと生成AIを積極的に導入しています。

特に2024年1月の能登半島地震では、AIを活用した仕組みが医療機能維持に大きな役割を果たしました。

◆自動化した業務

会議や打ち合わせの文字起こし・要約、紹介状や看護サマリーなど医療文書の下書き作成、各種記録の標準化・共有を支援するデータシステム運用など

◆具体的な成果

AIによる自動化により、従来1時間以上かかる文書作成が5分程度に短縮され、看護師は本来業務に集中できるようになりました。カルテ情報を基にAIが下書きを作ることで、記録の質の安定につながっています。

平均入院日数は2020年の15日から2024年には11日へと短縮し、新規入院患者数は25%増加しました。また、診療報酬単価は4割上昇し、残業時間は3割削減。2024年度には過去最高の収益を見込むまでになっています。

このように、AIに定型的な作業を任せることで、医師や看護師は診療やケアといった高付加価値の業務に集中できる環境が整いました。これは単なる効率化やリスク低減にとどまらず、地域医療における新しい価値創出の基盤ともなっています。

AI自動化の3つのメリット

前項で紹介した3つの事例からわかるように、AI自動化を導入することで得られる効果は、単なる作業時間の短縮にとどまりません。ここでは、AI自動化が企業にもたらす代表的なメリットを3つの観点から解説します。

メリット① 業務効率化とコスト削減

AIが定型業務や情報整理を自動で処理することで、人手をかけていた作業を大幅に短縮できます。例えば、請求書の処理やアンケート集計などは、従来数時間かかっていた作業を数分で完了可能です。

その結果、労働時間や外注コストが削減され、同じリソースでより多くの業務を処理できるようになります。

メリット② 精度向上とリスク低減

人間が行う作業には入力ミスや判断のばらつきがつきものです。AI自動化は大量のデータを一貫性のあるルールで処理できるため、ヒューマンエラーを減らし、品質の安定につながります。

契約書のチェックや医療画像の診断補助など、誤りが大きな損害に直結する業務において特に効果を発揮します。

ただし、AIの判断や生成は常に正しいとは限りません。学習データに偏りがある場合や、生成AIが存在しない情報をもっともらしく出力してしまう(いわゆる「ハルシネーション」)場合もあります。

こうした特性を理解し、人間が最終的な確認を行う体制を整えることで、AIの強みを活かしながらリスクを抑え、結果的に業務全体の精度向上につなげることが可能です。

メリット③ 対応力の拡大と価値創出

AIは時間や場所に縛られず稼働できるため、24時間対応やリアルタイム処理が可能です。問い合わせへの自動応答や需要予測など、従来は対応しきれなかった領域をカバーできるようになります。

さらに、人間は戦略立案や顧客との関係構築といった高付加価値の業務に集中でき、ビジネス全体としての価値創出につながります。

13のAI自動化ツールを用途別に紹介

現在、AIによる自動化を実現できるさまざまなツールが一般に提供されていますが、ツールによって特性が異なるため、AI自動化を実際の業務に取り入れるには、目的に合ったツールを選ぶことが欠かせません。

ここでは、自動化の用途ごとに代表的な13のAIツールを紹介します。

汎用ワークフロー自動化ツール

① SamuraiAI ② Zapier ③ UiPath

文章・コンテンツ生成ツール

④ ChatGPT ⑤ Claude ⑥ Gemini ⑦ Jasper ⑧ Copy.ai

画像・クリエイティブ生成ツール

⑨ Midjourney ⑩ Stable Diffusion ⑪ Firefly

専門領域特化型AIツール

⑫ Aidoc ⑬ LegalForce

以下に、それぞれのツールを詳しく解説します。

汎用ワークフロー自動化ツール

複数のアプリやシステムをつなぎ、シナリオに沿って処理を進めるタイプです。データの受け渡しや業務フロー全体を自動化できます。

① SamuraiAI(サムライエーアイ)

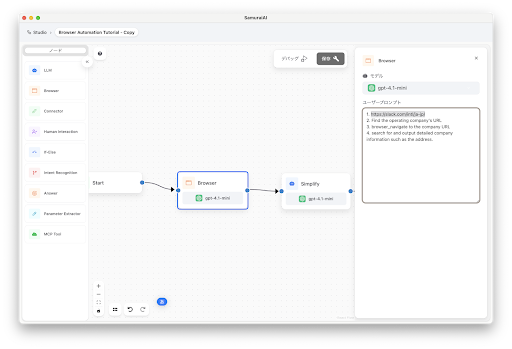

SamuraiAIは定型業務の自動化に最適なワークフロー型AIエージェントです。ユーザーが指示を入力するだけで、PC上のブラウザ操作を自動で代行し、SaaSや社内システムを自在に連携することが可能です。

従来のRPAのように決められたシナリオに縛られることなく、ログインやGUI操作も含めた柔軟な業務フローを自動化できるのが大きな特徴です。

非エンジニアでもドラッグ&ドロップや自然言語操作で扱えるため、導入のハードルが低い点も評価されています。

◆ブラウザ操作を自動化するワークフローを作成

また、Google DriveやSlack、Gmail、Notionなど主要アプリとのシームレスな接続が可能で、営業メールの作成やスケジュール確認といったすぐに試せるサンプルも多数用意されています。

無料プランから始められるため、小規模な検証から本格導入まで段階的に活用できます。

② Zapier(ザピアー)

Zapierは数千種類のSaaSやアプリを連携できる業務自動化プラットフォームです。

メールの受信をきっかけにAIが要約を作成してSlackへ送信するなど、トリガーとアクションを組み合わせた柔軟なワークフローを構築できます。

プログラミング知識が不要で、中小企業から大規模組織まで幅広く活用されています。

③ UiPath(ユーアイパス)

UiPathはRPA領域で世界的に利用されている自動化ツールです。定型作業を代替するだけでなく、AIと組み合わせることで書類の読み取りや分類、判断を伴う処理にも対応可能です。

豊富なテンプレートや日本語サポートも整っており、バックオフィスを中心に導入が進んでいます。

文章・コンテンツ生成ツール

自然言語処理を活用し、文章やレポート、広告コピーなどを自動で生成するツールです。情報整理やライティングの効率化に有効です。

④ ChatGPT(チャットジーピーティー)

ChatGPTはOpenAIが開発した対話型生成AIで、人間の質問に応じて自然な文章を生成できます。

メール文面の下書きやFAQの作成、リサーチの要約など、幅広い業務の効率化に活用可能です。

APIを通じて社内システムやワークフローに組み込むこともでき、顧客対応や資料作成の自動化に用いられています。

⑤ Claude(クロード)

Claudeは米Anthropicが提供する生成AIで、長文処理や要約に強みがあります。大規模文書を読み込んで要約したり、契約書やレポートのレビューを支援したりと、調査・分析業務での活用が進んでいます。

安全性や透明性に配慮した設計が特徴で、企業での利用にも適した信頼性の高いサービスです。

⑥ Gemini(ジェミニ)

GeminiはGoogleが提供する生成AIで、テキストだけでなく画像や動画など複数の情報形式を扱えるマルチモーダル型が特徴です。

商品画像を基に説明文を作成するなど、複数の入力を組み合わせた高度な自動化が可能です。Google Workspaceや検索との連携にも強みがあり、業務利用が広がっています。

⑦ Jasper(ジャスパー)

Jasperはマーケティング向けに特化した生成AIツールで、広告コピーや記事の下書き、メール文面を短時間で生成できます。

ブランドトーンを指定して文章を作れる点や、SEO向けの文章最適化機能を持つ点が特徴です。

海外ではマーケティング部門での導入実績が多く、効率的なコンテンツ制作に活用されています。

⑧ Copy.ai(コピー・エーアイ)

Copy.aiはSNS投稿やメールキャンペーン用の文面作成を支援する生成AIツールです。

複数のトーンやスタイルを指定して文章を自動生成できるため、担当者は短時間で多様なバリエーションを得られます。

マーケティング分野を中心に利用されており、アイデア出しやA/Bテスト用のコンテンツ生成にも効果的です。

画像・クリエイティブ生成ツール

デザインやビジュアル制作を自動化するためのツールです。クリエイティブ業務の効率化やアイデア出しに活用されています。

⑨ Midjourney(ミッドジャーニー)

Midjourneyはテキストの指示から高品質な画像を生成できるAIツールです。

広告用ビジュアルや企画書のイメージ素材を短時間で作成でき、デザインの初期案やアイデア出しを自動化する用途で広く利用されています。

主にDiscord上で動作し、簡単なコマンド入力で誰でも利用可能です。

⑩ Stable Diffusion(ステイブル・ディフュージョン)

Stable Diffusionはオープンソースの画像生成AIで、自社環境に導入して利用できる柔軟性が強みです。

プロンプト入力により多様な画像を自動生成でき、研究や商用デザインなど幅広い領域で活用されています。

モデルの学習やカスタマイズも可能で、自動化の自由度が高い点が注目されています。

⑪ Firefly(ファイアフライ)

FireflyはAdobeが提供する生成AIで、PhotoshopやIllustratorなどのCreative Cloud製品と統合されています。

テキストから画像を生成したり、既存の画像に要素を追加・削除したりする作業を自動化できます。また、動画の生成や編集支援機能も提供されており、映像制作の効率化にも活用可能です。

日常的なデザインワークフローに組み込まれているため、クリエイターは自然な形で業務を効率化できます。

専門領域特化型AIツール

特定の業界や業務に特化し、高精度の自動化を実現するツールです。専門知識や規制対応が必要な分野で導入が進んでいます。

⑫ Aidoc(アイドック / 医療)

Aidocは画像診断に特化した医療AIで、CTやMRI等の医療画像をリアルタイムに解析し、緊急性の高い症例を優先的に通知する「トリアージ」機能を持っています。

多数の FDA 認証アルゴリズムを保有し、放射線科のワークフロー統合や診断支援を目的としており、院内IT基盤に組み込むケースが多いです。

⑬ LegalForce(リーガルフォース / 法務・契約レビュー)

LegalForceは日本の企業・法律事務所向けの契約書レビュー支援AI です。

契約書の条文毎のレビュー、自動でのリスク検出、および類似契約書との比較機能などがあり、契約業務の品質と効率性を同時に向上させることを目的としています。

2025年3月末時点で7,000社以上の支援実績を持つ、信頼性の高いAIレビューサービスです。

AI自動化とRPAの違い

AI自動化と混同されやすい仕組みのひとつに「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)」があります。RPAも自動化の一種ではありますが、その仕組みや適用範囲はAI自動化とは大きく異なります。

◆AI自動化とRPAの違い

AIによる自動化 | RPAによる自動化 | |

|---|---|---|

仕組み | データを学習し、状況に応じて判断や生成を行う | あらかじめ定義されたルールや手順を繰り返し実行 |

得意分野 | 非定型業務や判断が必要な業務(顧客対応、需要予測など) | 定型的で繰り返しが多い業務(入力作業、帳票処理など) |

利用例 | チャットボット、営業判断、画像診断、在庫予測 | 経費精算の自動入力、システム間データ移行 |

限界 | 学習データが必要で、結果にばらつきが出る | 例外処理や想定外の入力には弱い |

RPAは「ルールベースの自動化」であり、マニュアルやフローチャートに沿った作業を正確に繰り返すことを得意とします。そのため定型業務では効果を発揮しますが、例外処理には弱いという特徴があります。

これに対してAI自動化は「学習ベースの自動化」であり、過去のデータをもとに判断を下したり、新しい文章やレポートを生成したりできます。顧客対応や需要予測など、状況が変化する業務にも対応可能である点が大きな違いです。

また、RPAはツールとして導入されることが多いのに対し、AIは単独で動くというよりも、CRMや生産管理システム、IoTデバイスといった既存のシステムやデバイスに組み込まれ、そこで意思決定や生成を担う形で活用されることが多いのも特徴です。

AI自動化を導入する際の3つのポイント

AI自動化を導入する際には、単なる効率化ツールとしてではなく、自社の業務にどう適合させるかを見極めることが欠かせません。特に以下の3点を押さえておくことが重要なポイントとなります。

ポイント① 導入の目的をはっきりさせる

「コスト削減」「顧客体験の向上」「新規サービスの創出」など、AI自動化を導入する理由は企業によって異なります。

目的を明確にせずに取り入れると、投資対効果を測れなかったり、現場で「なぜやるのか」が共有されず形骸化してしまう恐れがあります。

そのため、最初に導入目的を定め、それに合ったタスクやツールを選定することが非常に重要になってくるのです。

ポイント② 情報の取り扱いが適切なサービスを選ぶ

AIは膨大なデータを扱うため、セキュリティやコンプライアンスの観点は欠かせません。特にクラウド型サービスを使う場合は、データの保存場所、暗号化の仕組み、アクセス権限の管理などを確認することが重要です。

万が一情報漏洩が起きれば、業務効率化どころか信用失墜につながりかねません。特に顧客情報や機密文書を扱う場合は、安心して利用できるサービスを選ぶ必要があります。

ポイント③ 人間が判断する部分を定義しておく

AIは優秀なアシスタントですが、すべてを自動化して任せきりにするのは危険です。例えば顧客対応では、AIが回答を提示し、人間が最終確認する形をとることで誤回答を防げます。

あるいは経営判断に関わる分析では、AIの予測を参考にしつつ、意思決定は人間が担うべきです。AIと人間の役割を事前に切り分けることで、精度と安全性を両立できます。

導入の際には、これらのポイントを意識することで、AI自動化は単なる一過性の施策ではなく、長期的に成果を生む仕組みとして機能します。

自動化の精度を高めるプロンプト設計

AI自動化の精度は、与えるデータやアルゴリズムだけでなく、人間がAIにどのような指示(プロンプト)を出すかによっても大きく変わります。

曖昧で不十分な指示では、期待通りの結果は得られません。逆に、目的や出力形式を明確に伝え、段階的に作業を指定するだけで、自動化の安定性と再現性は格段に高まります。

例えば、営業担当者が当月の売上レポートを、AIを使って自動出力しようとするケースを見てみましょう。

◆悪い例:曖昧なプロンプト

「今月の売上データをまとめて、いい感じのレポートを作って」

このような指示では、どのデータを使うのか、どの形式でまとめるのか、誰に向けたレポートなのかが曖昧で、AIは適切に対応できません。

結果として内容が不十分になったり、逆に無駄に複雑な出力になったりするリスクがあります。

◆良い例:明確で具体的なプロンプト

「2025年8月の売上データ(CSVファイル)を読み込み、

①商品カテゴリー別の売上合計

②上位5商品のランキング

を算出してください。

出力は表形式でまとめ、最後に分析コメントを3行程度追加してください。」

このように、ゴール、対象データ、出力形式、内容の範囲を明確に指定すれば、AIは意図に沿ったレポートを安定して生成できます。

SamuraiAIのガイドラインでも、「ゴールを明確にする」「ステップごとに分ける」「出力形式を指定する」といった工夫を推奨しています。こうした基本を押さえることで、ビジネス現場におけるAI自動化の信頼性はさらに高まります。

まとめ

AIによる自動化は、これまで人間が担っていた定型業務から高度な分析やクリエイティブ制作まで幅広く活用できるようになっています。

これからのビジネス環境では、AI自動化をどう取り入れるかが競争力を左右する重要な要素となるでしょう。

もし「自社業務にAI自動化を導入してみたい」とお考えなら、弊社が提供する最新のAIエージェント「SamuraiAI」が最適です。ブラウザ操作やSaaS連携を自然言語で指示でき、非エンジニアでも手軽に業務の自動化を実現できます。

無料プランも用意されているので、まずは小さな業務からAI自動化を体験してみてください。詳しくは下記の「SamuraiAI」公式サイトをご覧ください。