初心者向け「AIエージェントと生成AI」の違いをプロが徹底解説

AIに関する議論の中で頻繁に登場する「AIエージェント」と「生成AI」は、どちらも注目度の高いキーワードですが、その役割や立ち位置を混同しているケースも少なくありません。

両者の違いを端的に表すなら、AIエージェントは「行動主体」、生成AIは「生成主体」です。

AIエージェントは目標達成のために手順を考え、外部ツールを呼び出してタスクを進める存在であり、生成AIはその過程で必要となる文章や画像、コードなどを作り出す存在です。

この違いを理解することは、どの場面でAIを導入し、どのプロセスを自動化すべきかを見極める上での重要な判断材料となります。

AIエージェントと生成AIを適切に組み合わせることで、顧客対応の効率化や営業活動の高度化など、ビジネスの現場に直結する成果を生み出せるのです。

本記事では、AI初心者の方向けに、AIエージェントと生成AIの基本的な違いを整理した上で、両者の関連性や実務における活用事例、導入に際しての注意点などを解説します。

AIエージェントと生成AIの関係性を正しく理解することで、自社におけるAI活用の具体的なイメージを描くことができるでしょう。

AIエージェントと生成AIの違い

まずは、AIエージェントと生成AIの違いを整理します。AIエージェントと生成AIはしばしば混同されがちですが、その役割や使われ方には明確な違いがあります。以下に、両者の特徴を比較表でまとめましたのでご覧ください。

◆AIエージェントと生成AIの比較

AIエージェント | 生成AI | |

|---|---|---|

役割 | タスクを計画・実行する | コンテンツを生成する |

機能 | 情報収集・判断・行動・外部ツール操作 | テキスト・画像・音声などを生成 |

指示の出し方 | 「目標(ゴール)」を設定することで自律的に動く | 「入力文(プロンプト)」に応じてその場で結果を返す |

動作特性 | 目標に応じて自律的に手順を考え、状況判断を行ながら適切な動作を選択する | 指示があれば応答・生成する |

サービス例 | SamuraiAI、AutoGPT、Dify、Felo Agent など | ChatGPT、Gemini、Notion、Midjourney など |

生成AIはテキストや画像といったアウトプットを生み出す「表現力」に強みを持ちます。ChatGPTに質問すれば回答を返し、Stable Diffusionにプロンプトを入力すれば画像を生成するように、与えられた指示に従ってその場で結果を出すのが基本的な仕組みです。

しかし生成AI単体では、次に何をすべきかを自ら判断したり、外部のシステムを操作したりすることはできません。

一方、AIエージェントは「行動力」を持っています。人間が目標=ゴールを与えると、その達成に必要な手順を自ら考え、必要に応じて外部ツールや生成AIを呼び出しながらタスクを進めていきます。

その様子は、システム全体を指揮する「オーケストレーター」のような存在に例えられます。対して生成AIは、必要な場面で呼び出される「エンジン」として機能し、表現を担う部品のひとつに位置づけられます。

つまり、生成AIは「表現のエンジン」であり、AIエージェントは「タスク遂行の仕組み」です。両者は役割が異なるものの、組み合わせることでより高度な自動化や業務効率化を実現します。

AIエージェントと生成AIの違いは、「行動主体か、生成主体か」にあると言えます。「生成AIはエンジン、AIエージェントはドライバーつきの車」とイメージするとわかりやすいでしょう。

では実際のシステムやサービスにおいて、両者はどのように組み合わされ、補い合って活用されているのか、その関連性を次項で解説します。

AIエージェントと生成AIの関連性

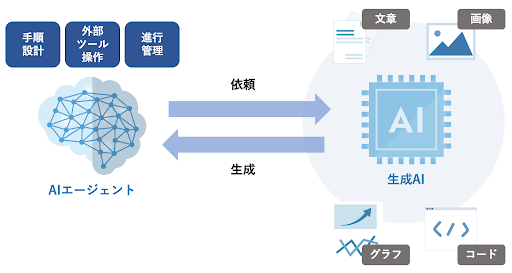

AIエージェントと生成AIは役割が異なるものの、互いに切り離せない関係にあります。AIエージェントは人間から与えられたゴールを達成するために必要な手順を自ら設計し、外部ツールやシステムを操作しながらタスクを進めていきます。

その過程で必要となる「表現」、つまり人間に理解できる形でのアウトプットや、メール文や画像といった具体的な「コンテンツ生成」を担うのが生成AIです。

AIエージェントは全体の進行を管理する司令塔であり、生成AIはその指揮に応じて具体的な成果物を生み出す専門家という位置付けです。

◆AIエージェントと生成AIの関連性

AIエージェントが「この顧客に返答が必要だ」と判断したとき、生成AIが回答文を作成します。また、AIエージェントが「提案資料が必要だ」と決めれば、生成AIが説明文や画像を生成します。両者の役割は異なるものの、実際の運用では密接に組み合わされて機能するのです。

AIエージェントと生成AIの組み合わせは、実務のさまざまな場面で活用されています。

例えば、カスタマーサポートではAIエージェントが問い合わせの種類を判別し、生成AIが回答文を生成することで、顧客対応の効率化を実現できます。営業支援では、AIエージェントが顧客データを抽出・整理し、その情報をもとに生成AIが提案メールや資料のドラフトを作成します。

このように、AIエージェントが「タスクの進行役」として行動を導き、生成AIがアウトプットを担うことで、両者は単独では実現できない高度な自動化や効率化を可能にし、組み合わせることで実用性が飛躍的に高まります。

3つの活用シーンにおけるAIエージェントと生成AIの役割分

AIエージェントと生成AIは、それぞれ単体でも有用ですが、両者を組み合わせることで実務の現場で大きな効果を発揮します。

重要なのは「どちらが何を担当しているのか」を理解することです。AIエージェントはタスクの進行役として流れを管理し、生成AIはその中で具体的な成果物を生み出す役割を担います。

以下に、実際の業務シーンを題材にしながら、AIエージェントと生成AIがどのように役割分担して働いているのかを解説します。

活用シーン① カスタマーサポート

FAQで解決できない問い合わせが増え、対応コストが高騰している状況を想定します。AIエージェントに「問い合わせの一次対応を効率化するように」と指示すると、問い合わせの内容を判別して適切な対応フローを進めます。

その上顧客に返す回答文を作成し、スタッフは確認と送信だけを行えば済むようになります。その結果、応答スピードが大幅に改善され、顧客満足度の向上と人件費削減の両立が可能となります。

・AIエージェントの役割

問い合わせを分類し、緊急度や対応部署を判断。必要に応じてCRMやチケット管理システムに連携し、対応フローを管理する。

・生成AIの役割

問い合わせ文に応じて回答文を作成し、複数の候補を提示。スタッフは最小限の修正で送信可能にする。

AIエージェントが「問い合わせの仕分けと流れの設計」を担い、その結果として生成AIが「顧客に伝える表現」を担う形です。両者が組み合わさることで、業務効率化とサービス品質の維持を同時に実現できます。

活用シーン② 営業支援

見込み顧客へのアプローチを効率化したい状況を想定します。AIエージェントに「営業メール送付を自動化するように」と指示すると、社内の顧客管理システムからリストを抽出し、優先度の高い順に整理します。

さらに、その情報をもとに提案メールの下書きが作成され、担当者は内容を確認して送信するだけで済むようになります。

結果として、リストアップから文面作成、送付までの一連のプロセスが大幅に短縮され、営業活動のスピードと精度が向上します。

・AIエージェントの役割

顧客データを収集・整理し、優先順位を判断。必要に応じて外部システム(CRMやメール配信ツール)と連携し、アプローチの流れを設計する。

・生成AIの役割

顧客属性や履歴をもとに提案メールや資料のドラフトを作成。営業担当は修正・カスタマイズのみで利用可能にする。

営業現場では「リスト化」と「文面作成」の両方に時間がかかりがちです。AIエージェントが情報整理を担い、生成AIが文章作成を担うことで、人的リソースを商談や顧客関係構築といった本質的な業務に振り分けられる点が大きな価値となります。

活用シーン③ ECサイト運営

新商品をECサイトに素早く掲載したい状況を想定します。AIエージェントに「商品登録を効率化するように」と指示すると、在庫やSKU情報を取得して登録に必要なフローを進めます。

その流れの中で商品説明文や画像キャプションが自動的に作成され、担当者は最終確認を行うだけで済むようになります。

結果、登録作業にかかる時間が大幅に短縮され、商品投入のスピードが改善します。

・AIエージェントの役割

在庫・SKU情報を収集し、商品登録フローを自動化。必要に応じて基幹システムや在庫管理システムと連携し、登録作業の進行を担う。

・生成AIの役割

商品説明文やキャプションを生成し、購買意欲を高める表現を提案。担当者は加筆・調整のみで公開可能にする。

生成AIは膨大なテキストデータを学習しており、広告コピーや商品紹介でよく使われる言い回しや表現パターンを統計的に再現できます。そのため、人間が一から考えるよりも短時間で訴求力のある文章を提案できるのです。

AIエージェントがフローを管理し、生成AIが表現を補完することで、スピードと品質の両立を実現できる点が大きな価値となります。

これらの事例は、AIエージェントが業務フローを管理し、生成AIが表現やコンテンツ生成を担うという基本構造を示しています。両者の役割を切り分けて考えることで、実際のビジネス活用において「どの部分をAIに任せ、どの部分を人間が担うか」が明確になります。

なお、さらに多様なユースケースを知りたい方は、以下の記事でビジネスシーンにおけるAIエージェントの活用事例をまとめているので、本記事とあわせてご覧ください。

AIエージェントの性能は生成AIの精度に左右される

AIエージェントと生成AIを組み合わせることで業務効率化や自動化は大きく進みますが、導入にあたってはいくつか留意すべき点があります。

まず、生成AIはあくまで「コンテンツ生成担当」にとどまります。質問に答えたり文章を生み出したりすることは得意ですが、次に何をするべきかといった判断や行動計画を立てることはできません。

また、生成AIが生み出す文章や画像には事実誤認や不適切な表現が含まれる可能性もあります。そのため、ビジネス利用では必ず人間による確認・編集を通じて品質を保証する仕組みが必要です。

一方でAIエージェントは、自律的にタスクを進められる点が強みですが、その過程で生成AIを利用する場合は出力の品質に依存します。

生成AIが不正確な情報を返した場合、エージェント全体の進行が誤った方向に誘導されるリスクもあります。つまり、AIエージェントの判断力は「生成AIの精度」と「シナリオ設計の妥当性」に大きく左右されるのです。

このように、AIエージェントと生成AIは強力な組み合わせではあるものの、万能ではありません。両者の役割と限界を理解した上で、人間の監督や検証を前提とした運用を行うことが、実務で成果を出すための重要な条件となります。

実務に直結するワークフロー型AIエージェント「SamuraiAI」

これまで解説してきたように、AIエージェントと生成AIはそれぞれ役割が異なり、両者を組み合わせることで業務効率化や自動化の幅が広がります。しかし、その効果は生成AIの出力精度に左右されるため、実際の現場で安心して使うには「ツール選び」が重要です。

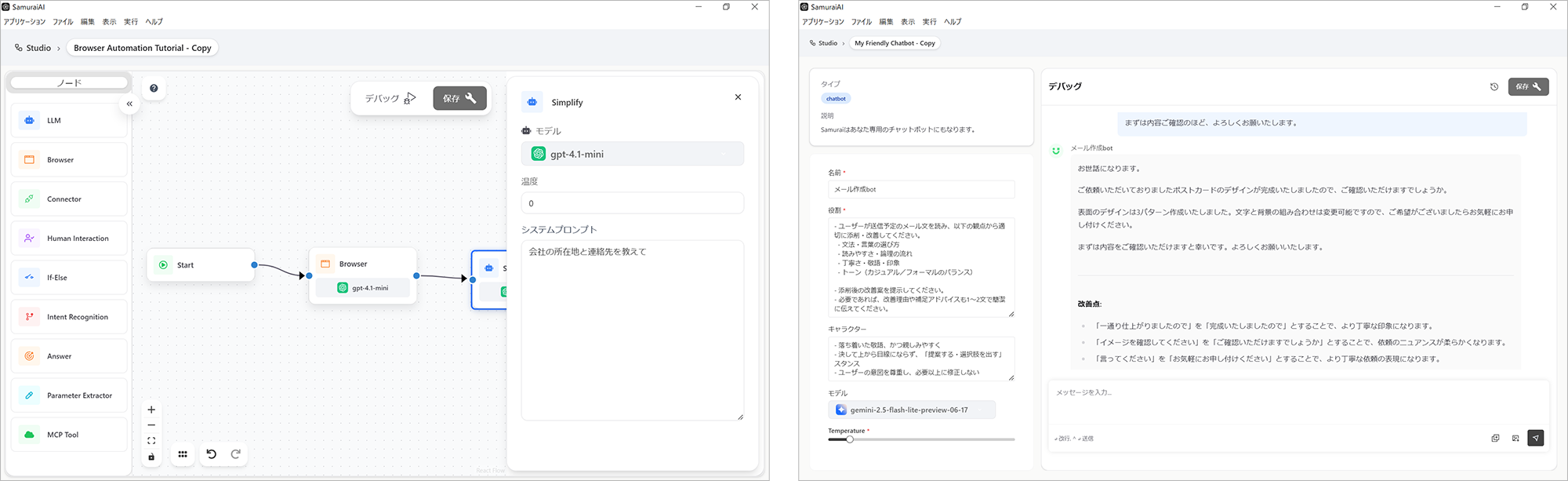

弊社が提供する「SamuraiAI(サムライエーアイ)」は、自然言語で指示を出すだけでPC上のブラウザ操作やSaaS連携を自動化できるワークフロー型AIエージェントです。従来のRPAのように決められたシナリオに依存せず、状況に応じて柔軟にタスクを遂行できる点が強みです。

◆直感的にワークフローを作成できる「SamuraiAI」

さらに、生成AIには「GPT-4」「Gemini」「Claude」など複数のモデルを選んで利用可能となっており、用途や精度要件に応じて最適な生成AIを組み合わせられるため、業務ごとに最も効果的なアプローチを実現できます。

◆SamuraiAIが選ばれる理由

・ログインやGUI操作も含めたブラウザ作業を自動化

・非エンジニアでも自然言語やドラッグ&ドロップで設定可能

・営業メールや日程調整など、すぐに試せるテンプレートを多数搭載

・Google Drive、Slack、Gmail、Notionなど主要アプリとシームレスに連携

・無料プランから始められ、小規模な試行にも大規模な導入にも対応

SamuraiAIは「ブラウザ操作に強いワークフロー自動化」と「複数の生成AIモデル活用」を両立させ、現場で本当に役立つ“働くAI”として活用いただけます。AIエージェントと生成AIをビジネスに実装する第一歩として、最適な選択肢となるでしょう。

SamuraiAIについて詳しくは、下記の公式サイトをご覧ください。

まとめ

AIエージェントと生成AIは、それぞれ役割や特徴が異なります。AIエージェントはタスクの進行役としてシステム全体を管理し、生成AIは表現力やコンテンツ生成を担う部品として機能します。両者を組み合わせることで、単独では実現できない高度な自動化や効率化を可能にします。

一方で、AIエージェントの性能は生成AIの精度に左右されるため、誤情報や不完全な出力に引きずられるリスクも存在します。そのため、役割と限界を理解し、人間による監督と検証を前提に活用することが不可欠です。

AIエージェントと生成AIを正しく位置づけ、ビジネスの現場で実務に活かすことが、これからの競争力を左右する重要な要素となるでしょう。

実際にAIエージェントを導入してみたい、生成AIを組み合わせた業務自動化を検討しているという方は、ぜひ下記の「SamuraiAI」公式サイトより、お気軽にお問い合わせください。