担当者が10分で理解する「AIエージェント」のプロの解説

AIエージェントとは、人の指示を受けて情報を収集・分析し、外部システムやツールを操作してタスクを自律的に実行する仕組みです。従来の生成AIが「文章や回答を返すこと」にとどまっていたのに対し、AIエージェントは外部のサービスやアプリを操作するなど、実際の行動まで担う点が大きな特徴です。

近年は、ChatGPTなどの生成AIの普及を背景に、業務の効率化や自動化を目的としたAIエージェントへの注目が急速に高まっています。特に、営業やカスタマーサポート、バックオフィス業務など、反復性の高いタスクに導入することで、企業の生産性向上やコスト削減につながると期待されています。

本記事では、ワークフロー型AIエージェント「SamuraiAI(サムライエーアイ)」の開発を手がける「株式会社Kiva」所属の筆者が、AIエージェントの仕組みや種類、導入によるメリットや注意点など、AIエージェントについて網羅的に解説してまいります。

これから導入を検討する担当者の方も、10分で全体像を理解できる内容になっていますので、ぜひご一読ください。

ビジネスシーンにおけるAIエージェントの活用事例

ビジネスの現場において、AIエージェントは営業や経理、人事など、企業のあらゆる部門で具体的な業務を代行できます。

ここでは、ユーザーの指示に対してAIエージェントがどのように動くのか、実際の利用シーンをイメージしやすい形で5つの事例を紹介します。

事例① 営業での活用

ユーザー「製造業の各社にこの商品の問い合わせを送って」

AIエージェントは各社の問い合わせフォームを自動で探し、必要な情報を入力・送信。すべて完了すると送信結果を一覧化して報告します。

事例② 経理での活用

ユーザー「この請求書データを基幹システムに入力して」

AIエージェントは紙やエクセルで受け取った請求書を画像認識で読み取り、社内システムの入力画面に自動で転記。人手での入力作業をなくし、処理結果を一覧で報告します。

事例③ カスタマーサポートでの活用

ユーザー「お客様からの問い合わせ対応を手伝って」

AIエージェントはメールやチャットに届いた問い合わせ内容を自動で整理し、FAQや過去の回答履歴を検索して最適な返答を下書きします。必要に応じて関連するマニュアルやナレッジを添付し、担当者が確認・送信するだけの状態に整えます。

事例④ 人事での活用

ユーザー「候補者に合ったスカウトメールを送りたい」

AIエージェントは候補者の履歴書や職務経歴書を解析し、スキルや経験、希望条件を把握します。その内容を踏まえて最適なポジションを提案し、候補者ごとにカスタマイズされたスカウトメールを自動生成・送信します。

事例⑤ マーケティングでの活用

ユーザー「SNSでキャンペーンの反応をすぐに把握したい」

AIエージェントは各種SNSから関連する投稿やコメントを収集し、ポジティブ・ネガティブの傾向を自動で分析。その結果をグラフやレポートにまとめ、リアルタイムでマーケティング担当者に共有します。

このように、AIエージェントは、業務効率化やコスト削減に直結するだけでなく、従業員がより創造的な仕事に集中できる環境を生み出します。

なお、上記の事例はAIエージェントの一般的な活用イメージです。実際の機能や対応範囲は製品によって異なるため、導入時は自社の業務に適したツールを選定することが重要です。

生成AIとAIエージェントの違いは「やりとり型」か「目標達成型」か

AIエージェントに初めて触れる方によくある疑問は「生成AIと、どう違うのか?」という点です。

ChatGPTに代表される従来の生成AIは、ユーザーが詳細な指示を与え、その入力(プロンプト)に応じて回答や文章を生成する仕組みです。これはあくまで「人間が主導で問いを投げ、AIが応答する」というやりとりに基づいています。

一方、AIエージェントは、人間から与えられるのは最終的な目標だけです。目標を受け取ったAIエージェントは、その達成に必要な情報を自ら収集し、行動計画を立て、外部ツールを操作して実行し、結果を検証しながら軌道修正していきます。

◆生成AIとAIエージェントの違い

生成AI:プロンプトに応答し、文章生成や情報提供が中心(人間主導のやりとり)

AIエージェント:目標を与えるだけで、具体的な計画・行動・修正を自律的に実行(AIが主体的に動く)

この違いにより、AIエージェントは単なる会話パートナーにとどまらず、業務の自動化やタスク実行の担い手として活用できる点に強みがあります。

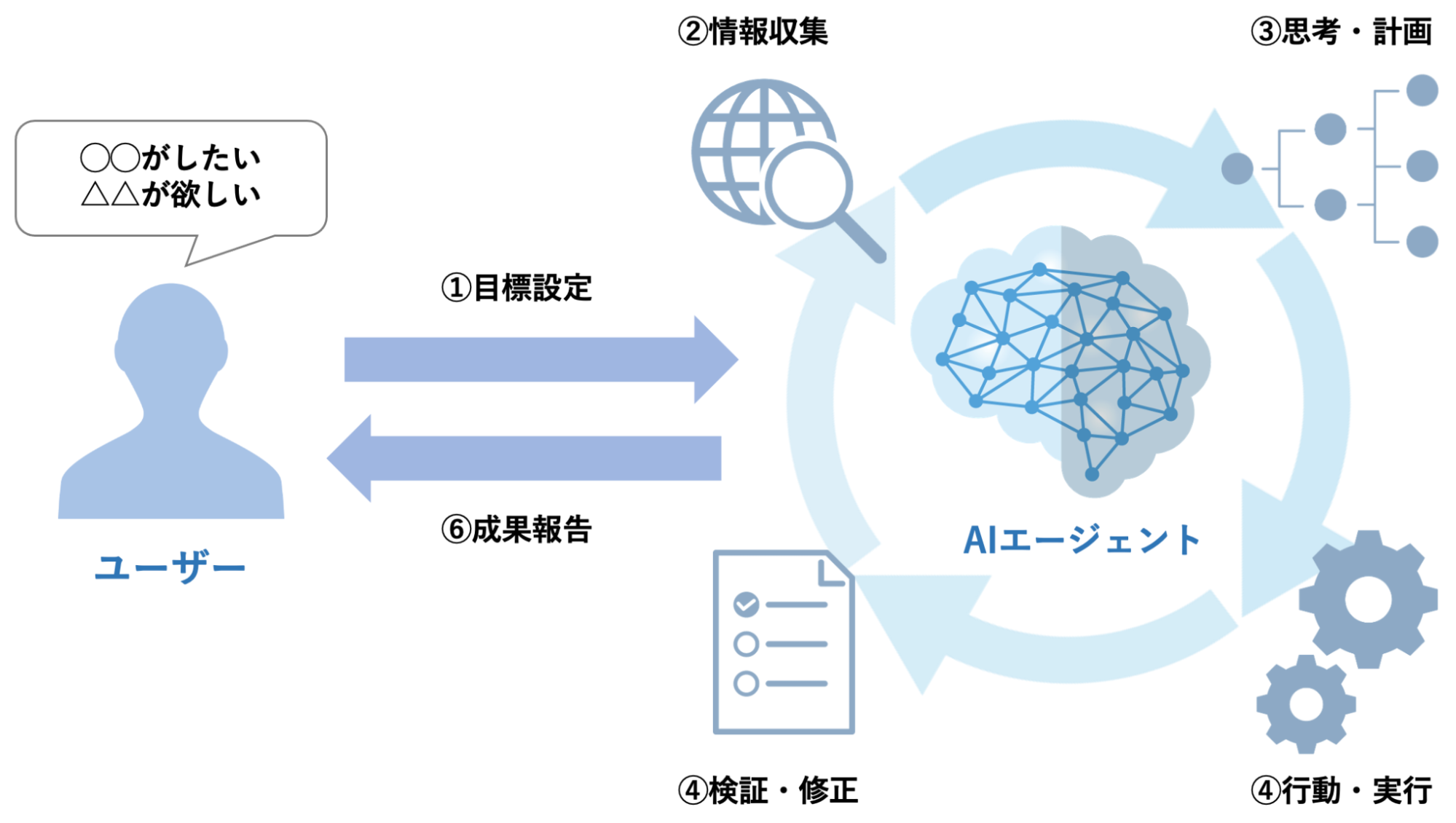

AIエージェントの目標達成までのプロセス

AIエージェントは「目標設定」から「成果報告(目標達成)」まで、段階的なプロセスを経てタスクを遂行します。その全体像は以下の通りです。

◆AIエージェントの動作サイクル

①目標設定:ユーザーが「何をしたいか」というゴールを与える

②情報収集:必要なデータや外部情報を収集する

③思考・計画:集めた情報を整理し、最適な行動手順を立てる

④行動・実行:外部ツールやサービスを操作してタスクを進める

⑤検証・修正:結果をチェックし、必要に応じて軌道修正や再実行を行う

⑥成果報告 :最終的な成果をまとめてユーザーに返す

この一連のプロセスによって、AIエージェントは「自律的にタスクをこなす存在」として機能します。

例えば、ユーザーがAIエージェントに「来週の出張の新幹線チケットを予約して」と指示したとします。この場合の流れは次のようになります。

ユーザーの指示「来週の出張の新幹線チケットを予約して」

①目標設定

ユーザーが「新幹線のチケット予約」というゴールを指定。

②情報収集

AIエージェントは、カレンダーや社内システムから「出張日時・行き先」など前提条件を取得後、予約サイトを検索し、時刻表や料金、空席状況などのデータを取得。

③思考・計画

集めた情報をもとに、複数の経路や便を比較し、時間や料金、快適さの観点から最適な選択肢を決定。

④行動・実行

実際に予約サイトにアクセスし、必要情報を入力してチケットを予約。

⑤検証・修正

エラーがあれば再検索・再入力を行う

⑥成果報告

予約完了を確認し、チケット情報をユーザーに報告

このように、AIエージェントは単に会話を返すだけでなく、与えられた目標に向けて複数のタスクを組み合わせ、自律的に遂行します。

AIエージェントの活用分野

AIエージェントは、特定の業界や用途に限らず、幅広いシーンで導入が進められています。ポイントは「目標を与えれば、その達成に必要な作業を自律的に進める」ことです。代表的な活用分野として、以下が挙げられます。

◆AIエージェントの活用分野の例

・カスタマーサポート:顧客からの問い合わせ対応やFAQ検索の自動化

・営業業務:顧客情報の収集、リスト作成、メール送信の自動化

・人事・採用:応募者データの整理や面接日程の調整

・バックオフィス:経費精算、請求書処理、在庫管理の効率化

・リサーチ:競合調査や市場分析を自動で実行

このように、AIエージェントは単なる「便利なAI」ではなく、業務の一部を担える存在として導入が進んでいます。

上記に挙げた分野はあくまで一例にすぎません。AIエージェントの技術は今も進化を続けており、活用の幅はさらに広がっていくと考えられます。今後は、これまで想定されていなかった業務や領域にも応用され、様々な分野で実用化が進んでいくでしょう。

AIエージェントの種類

一口にAIエージェントと言っても、その仕組みや働き方は一様ではありません。研究分野においては、エージェントの行動原理や構造の違いによって複数のタイプが整理されてきました。これは「AIがどのように環境を認識し、どのように意思決定して行動するか」という観点から分類されたものです。

つまり、エージェントごとに「どのように情報を扱うのか」「目標をどう解釈するのか」「行動をどう選び取るのか」といったアプローチが異なるのです。これらを理解することで、AIエージェントの多様性や応用可能性をより深くイメージできるようになります。

まず、学術的には、AIエージェントは以下の7種類に定義されています。

・単純反射型エージェント

・目標ベース型エージェント

・学習型エージェント

・効用型エージェント

・モデルベース反射型エージェント

・階層型エージェント

・マルチエージェントシステム

ただし、これらは性質によって、さらに4つに分類することができます。

◆AIエージェントの分類表

大分類 | 学術的な細分類 | 特徴 |

|---|---|---|

① タスク実行型 | 単純反射型、モデルベース反射型 | 入力に応じて即座に動作、あるいは環境モデルを利用して処理 |

② 目標志向型 | 目標ベース型、効用型 | ゴールを設定し、最適な手段を選択 |

③ 学習型 | 学習型エージェント | 経験から学び、行動を改善 |

④ マルチエージェント | 階層型エージェント、マルチエージェントシステム | 複数エージェントが協調・分担 |

それでは、この4分類について詳しく解説してまいります。

分類① タスク実行型

単純反射型エージェント、モデルベース反射型エージェント

タスク実行型は、最もシンプルなAIエージェントの形といえます。人間が与えたルールや条件に基づいて、特定の入力に対して特定の行動を返すのが特徴です。いわば「決まった条件に決まった反応を返す仕組み」であり、複雑な判断や学習を伴わない分、動作が素早く正確なのが強みです。

単純反射型エージェントは、「もし〜ならば〜する」というルールだけで成り立っています。例えば「エラーメッセージが出たら通知する」「在庫がゼロになったら自動発注する」といった、極めて定型的なタスクの自動化が代表例です。

一方で、モデルベース反射型エージェントは、外部環境の状態をある程度「モデル」として保持し、その情報を踏まえて行動を決定します。単純反射より一歩進んでおり、「現在の状況」と「過去の状態」を組み合わせて判断できるのが特徴です。

例えば、在庫管理システムにおいて「過去の販売ペース」を参照しながら補充タイミングを決定する、といった使い方が考えられます。

このタスク実行型は、現在のAIエージェントの発展的な姿と比べると限定的に見えるかもしれません。しかし、ビジネスの現場では「単純だが繰り返し必要な処理」を自動化することで大きな効果を発揮します。

タスク実行型は、AIエージェントの基本的な役割を理解する上で欠かせない存在であり、後に登場するより高度なエージェントの基盤になっています。

分類② 目標志向型

目標ベース型エージェント、効用型エージェント

目標志向型は、ユーザーから与えられた「ゴール」を出発点にして行動を組み立てるエージェントです。タスク実行型が単純にルールや状況に応じて反応するのに対し、目標志向型は「目的を達成するためにどの手段を選ぶか」を自律的に考える点で進化しています。

目標ベース型エージェントは、まずゴールを明確に定義し、その達成に必要な行動を選択します。例えば「10万円以内でノートPCを買いたい」と指示された場合、家電量販店サイトやECサイトを横断的に調べ、条件を満たす商品を探し出すことができます。

効用型エージェントは、単なるゴール達成にとどまらず「より良い結果」を意識して行動します。例としては、「安さよりもバッテリー持ちを重視したい」というユーザーのニーズを考慮し、多少予算を超えても長時間使える機種を提案するといった柔軟な判断が可能です。

このように目標志向型は、ユーザーが「やりたいこと(目的)」を示すだけで、その目的に到達するための方法を自律的に見つけ出し、実行するのが特徴です。細かな操作指示を逐一出す必要がないため、ユーザーは本当に重要な意思決定に集中できます。

つまり目標志向型は、AIエージェントが「単純な自動化」から「意思決定の補助者」へと進化した姿といえます。

分類③ 学習型

学習型エージェント

学習型エージェントは、その名の通り「経験から学ぶ」ことができるタイプです。タスク実行型や目標志向型では、人間が定めたルールや一度与えられた目標に従って動きますが、学習型は、自らの行動の結果を蓄積し、次に同じような状況に直面したときにより良い判断ができるよう進化します。

この仕組みの背景には「フィードバックループ」があります。AIがとった行動に対して環境から結果が返ってきたとき、その成功や失敗を評価し、次回以降の意思決定に活かします。これは、強化学習や機械学習の手法が応用されることが多く、人間でいう「経験を積んで賢くなる」プロセスを再現しているといえます。

具体例として、オンライン英会話の予約を代行するエージェントがあるとします。最初は希望する講師や時間帯を正確に押さえられず、キャンセルや空き待ちが発生することもあります。

しかし経験を重ねるうちに「人気講師はすぐ埋まるから予約解禁直後を狙う」「特定の曜日は希望者が多いので別の日を優先する」といった学びを得て、徐々に成功率を高められるようになります。

ビジネスにおいてもこの学習型の強みは大きく、例えば、営業活動の記録を分析して「どのアプローチが成約につながりやすいか」を自動的に学習する、カスタマーサポートの問い合わせ履歴から「回答の最適化」を継続的に行う、といった形で活用が進んでいます。

つまり学習型エージェントは、使えば使うほど精度が上がり、人間の負担を減らしていくことができる、「継続的な成長」を内包しているタイプのAIエージェントです。

分類④ マルチエージェント

階層型エージェント、マルチエージェントシステム

マルチエージェントは、複数のAIエージェントが連携・分担しながらひとつの目標を達成する仕組みです。①タスク実行型や②目標志向型、③学習型は、基本的に「単独で動くエージェント」を想定していますが、マルチエージェントは異なる役割を持つ複数のエージェントが協力する点に特徴があります。

階層型エージェントは、タスクを上位と下位のレベルに分割して処理する仕組みです。上位のエージェントが「全体の目標」を定義し、下位のエージェントに細分化されたタスクを割り当てます。

例えば「海外出張の準備をする」という大きな目標がある場合、上位エージェントはその中で「フライト予約」「ホテル予約」「現地交通手段の確保」といった小目標を分解し、それぞれを担当する下位エージェントに指示を出すのです。

一方、マルチエージェントシステムは、複数のエージェントが対等に存在し、それぞれが協調したり交渉したりしながらタスクを進める仕組みです。

例としては、製造業の現場で「部品調達」「在庫管理」「出荷スケジュール調整」といったタスクを異なるエージェントが担当し、互いに情報をやり取りすることで全体の最適化を図るようなケースが挙げられます。

このタイプの強みは、複雑かつ大規模な課題に対応できる点であり、単独のエージェントでは処理しきれないタスクを分担し、それぞれの強みを活かして解決することができます。プロジェクトチームが各自の専門分野を担当しながら一つの成果を作り上げるように、マルチエージェントも協調してゴールを達成します。

単体のエージェントが持つ限界を超えて、より大きな価値を生み出せることから、これも今後の実用化が特に期待される分野といえます。

企業がAIエージェントを導入する3つのメリット

AIエージェントは単なる新技術ではなく、企業にとって具体的な利益や成長の機会をもたらす存在です。ここでは、導入によって得られる代表的なメリットを3つに整理して解説します。

メリット① 業務効率化とコスト削減

AIエージェントの最も大きな強みは、単純作業や繰り返しタスクを自動化できる点にあります。経費精算、顧客データの整理、在庫確認、スケジュール調整といった「人がやるには時間がかかるが、ルールが決まっている業務」をAIに任せることで、担当者はより付加価値の高い業務に集中できます。

結果として、人件費や外注コストの削減につながるだけでなく、業務スピードそのものも飛躍的に向上します。

メリット② 複雑タスクの分担とスケーラビリティの向上

単純作業の効率化にとどまらず、マルチエージェントを導入すれば複雑な業務も分担して並行処理できます。

例えば、新規プロジェクトの立ち上げ時に「市場調査」「資料作成」「顧客リスト整備」をそれぞれ異なるエージェントが同時に進めることで、短期間で成果物を出すことが可能です。

従来は人員を大幅に投入しなければ進められなかった規模のタスクでも、AIエージェントを組み合わせれば効率的かつ柔軟に対応でき、組織全体のスケーラビリティ(拡張性)が向上します。

メリット③ 人間が創造的な仕事に集中できる

AIエージェントは「人間の代わりに働く存在」ではなく、「人間の可能性を広げるパートナー」として活用するのが理想です。

定型業務をAIに任せることで、人間は新規事業の構想、顧客との関係強化、組織戦略の立案といった「創造的で判断力が必要な仕事」に時間を割けるようになります。AIが「作業」、人間が「発想と意思決定」を担うという役割分担によって、組織全体の価値創出力が高まり、競争優位性の確立につながります。

ここで挙げた3つのポイントは、企業にとって特に大きなメリットといえますが、AIエージェントの価値はこの3つにとどまりません。業種や規模、組織の文化によって活用のかたちは千差万別であり、それぞれの企業が自社に合ったメリットを引き出すことができます。

しかし同時に、有能であるからこそ注意すべき課題も存在します。次項では、企業が導入を検討する際に理解しておきたいリスクや注意点について解説します。

AIエージェントの活用における4つの注意点

どんなに有望な技術にも、導入や運用にあたって考慮すべき注意点があります。AIエージェントも同様で、特に企業が利用する場合は以下の点に注意が必要です。

注意点① 誤った学習や判断のリスク

AIエージェントは経験やデータに基づいて学習・判断を行いますが、その過程で誤ったパターンを学んでしまう可能性があります。

不正確なデータを取り込んでしまうと「誤解に基づいた提案」を返すことがあり、そのまま意思決定に利用すると企業活動に影響を及ぼす恐れがあります。したがって、AIエージェントに依存しすぎず、人間による確認・ガイドラインの設計が不可欠です。

注意点② セキュリティとプライバシーの管理

AIエージェントは外部システムや社内データベースと連携するため、顧客情報や機密情報を扱うケースが多くなります。その際、権限管理が不十分だと不正アクセスや情報漏洩のリスクにつながりかねません。

導入にあたっては、アクセス権限の細分化、通信の暗号化、ログ監視など、従来以上にセキュリティ体制を強化する必要があります。

注意点③ 法務・コンプライアンス上のリスク

AIエージェントが生成・収集した情報や成果物には、著作権や商標などの知的財産権が関わる場合があります。また、個人情報保護法や各業界の規制に抵触するリスクもゼロではありません。

企業がAIエージェントを導入する際には、関連する法規制を正しく理解し、法務部門と連携した運用体制を整備することが不可欠です。

注意点④ 導入・運用のコスト負担

AIエージェントは長期的には業務効率化に大きく貢献しますが、短期的には初期導入コストや運用体制構築の負担が発生します。特に、既存のシステムとの連携設計や従業員への教育が必要となる点は見落とされがちです。

「小規模な導入から始めて効果を検証し、段階的に拡大していく」といったアプローチが、費用対効果を最大化する鍵となります。

これらの課題は、AIエージェントそのものが危険というよりも、企業側の準備や設計次第で回避できるものです。適切な体制を整え、リスクをコントロールすれば、AIエージェントは企業にとって強力な成長エンジンとなるでしょう。

国内のAIエージェント提供企業5社

近年、国内でもAIエージェントに特化したサービスやソリューションを展開する企業が増えてきています。ここでは、弊社のSamuraiAIを含め、魅力的なAIエージェントを提供する5社を紹介します。

PKSHA AI Agents(株式会社PKSHA Technology)

株式会社PKSHA Technologyが展開する「PKSHA AI Agents」は、企業のオペレーションを強化し、従業員や顧客の体験向上を支援する自律型AIソリューションです。大規模言語モデルの進化を活かし、単なる応答にとどまらず、目標や状況を理解して複数タスクを連携実行できるのが特長です。

exaBase だれでも自動化(株式会社エクサウィザーズ/Exa Enterprise AI)

Exa Enterprise AI(株式会社エクサウィザーズ グループ会社)が提供する「exaBase だれでも自動化」は、RPA構築・運用を誰でも簡単に可能にする自律型AIエージェントです。

利用者が普段の操作をするだけでAIへ学習させ、自動化の仕組みを形成します。「変更指示を自然言語で伝えるだけ」「システムのUIが変わってもAIが自動修正し、人は承認するだけ」という柔軟性を備えています。

AI Central Voice(テックタッチ株式会社)

テックタッチ株式会社が提供する「AI Central Voice」は、社内に散在する定性データ(顧客の声、社員のフィードバック、営業日報など)をAIで構造化・分析し、意思決定に直結する具体的な示唆を提供します。多数の大手企業での採用実績があり、業務改善や戦略立案を強力にサポートします。

Dify(LangGenius Japan)

米LangGeniusが開発し、日本法人から提供されている「Dify」は、オープンソースのAIエージェント/アプリ開発プラットフォームです。ノーコードで複雑なワークフローやエージェントを構築できるのが特長で、生成AIの利用を誰でも実現できる環境を提供します。

GPT-4oやClaudeといった複数の大規模言語モデルを切り替えて活用できるほか、RAG(検索拡張生成)によって社内文書やWeb情報を参照可能。さらに、プラグインアーキテクチャやMCP(Model Context Protocol)対応により、外部システムと柔軟に連携できるのも強みです。

SamuraiAI(株式会社Kiva)

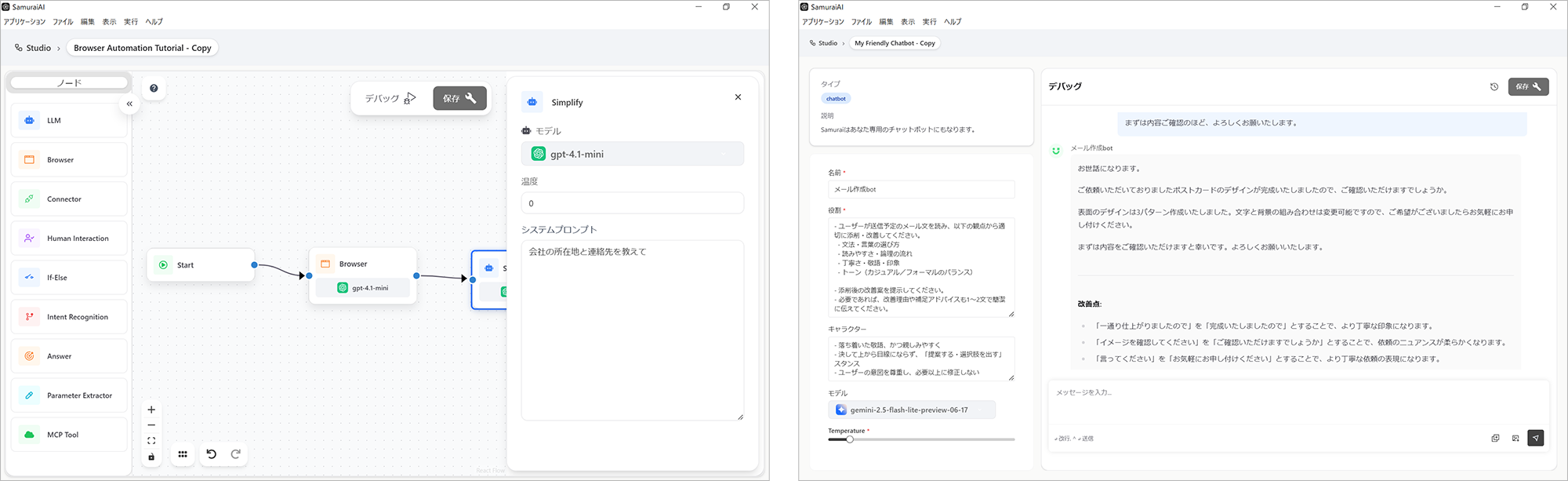

株式会社Kivaの「SamuraiAI」は、ユーザーが自然言語で業務フローを指示すると、AIがPC上でGUI操作を自律的に実行する次世代ワークフロー型エージェントです。チャット指示型とは異なり、「都度の入力や確認なしに」業務を進行できる点が特徴です。

次項では、SamuraiAIの魅力について、さらに詳しく解説してまいります。

ブラウザ操作も業務フローも任せられる最先端のAIエージェント「SamuraiAI」

弊社が提供する「 SamuraiAI」は、繰り返し業務を任せられる「働くAI」として開発された、ワークフロー型のAIエージェント(※)です。ユーザーが自然言語で指示するだけで、SamuraiAIがPC上のブラウザ操作を代行し、SaaSや社内システムを自在に自動化できます。

従来のRPAのように「あらかじめ決められたシナリオやフロー」に依存することなく、ユーザーが「やりたいこと」を伝えるだけで、AIがその意図を理解し、必要なPC操作を自律的に実行します。

属人化したタスクであっても、使っていく過程で標準化と自動化が同時に進み、「現場で育つAI」として機能します。

以下に、SamuraiAIの特徴と強みを紹介します。

ブラウザ操作に強い

SaaSや社内システムのログイン操作も安全に自動化します。GUI操作をそのまま任せられるため、従来のRPAでは難しかった業務にも対応できます。

非エンジニアでも使えるUI

SamuraiAIは、ドラッグ&ドロップでワークフローを組み立てられるインターフェースを採用しています。

◆シンプルで直感的に操作可能

コードを書く必要がなく、自然言語で指示を出せるため、現場担当者が自分で業務自動化を進められます。

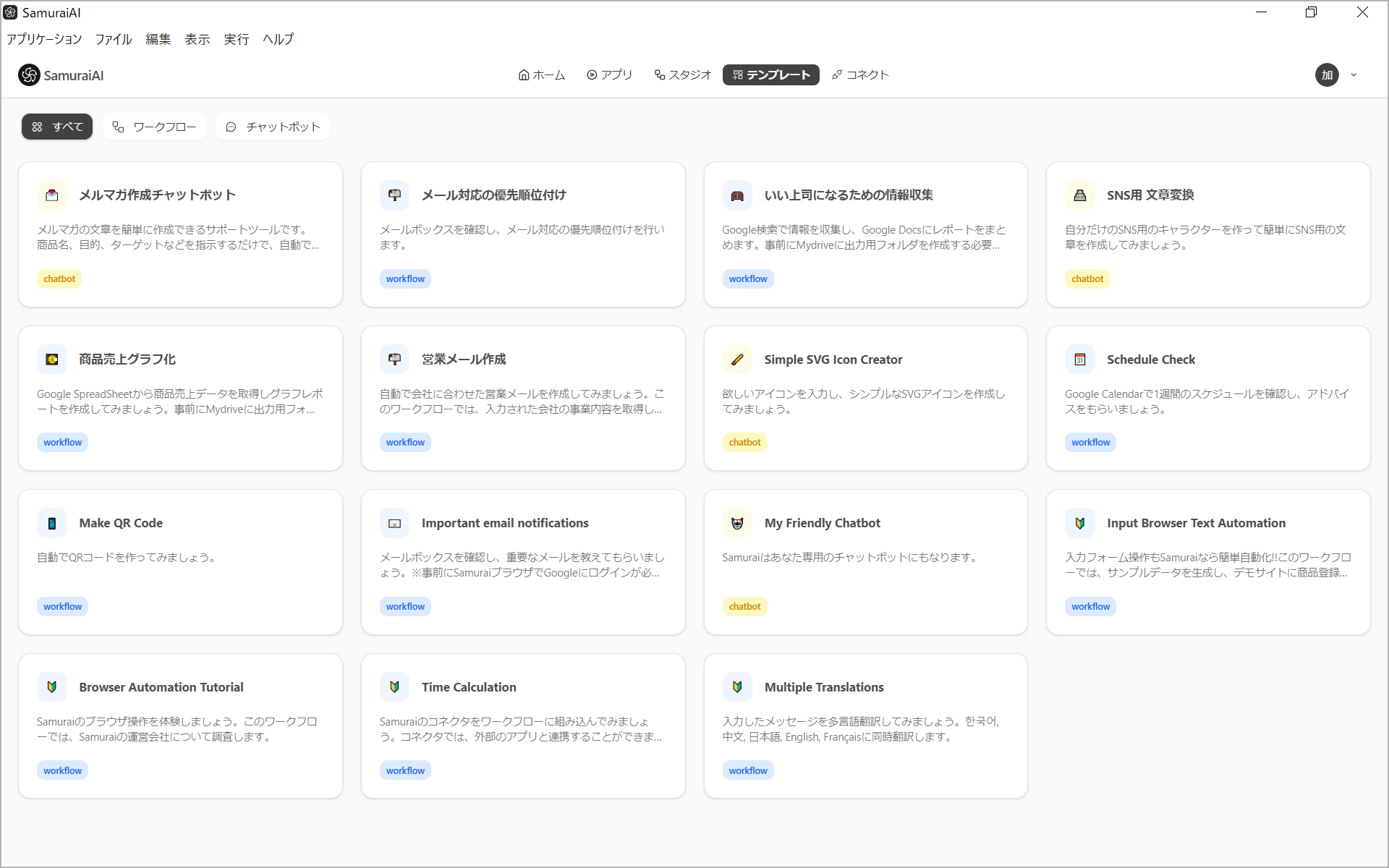

豊富なテンプレート

初めて利用する人でもつまずかないよう、すぐに使えるテンプレートが多数用意されています。

◆テンプレート一覧

例えば、営業メールの作成や添削、メルマガ対応、SNS投稿文の変換、Googleカレンダーを使ったスケジュール確認など、ビジネスの現場でよく使う機能を簡単に試すことができます。

業務ツールとの幅広い連携

SamuraiAIは、OpenAIなどの高性能LLMとの連携に加え、Google Drive、Gmail、Slack、Notion、Chrome、Edgeなどといった日常業務で欠かせない主要ツールともシームレスに接続できます。

これにより、複数アプリをまたぐ業務フローを自然言語だけで自動化できます。従来型RPAでは難しかった柔軟な連携が、SamuraiAIでは可能となるのです。

無料プランも提供

料金プランは複数用意されており、無料で利用できるプランも提供されています。小規模な導入から大規模展開まで、企業の状況に応じて段階的に活用できるのが特徴です。

SamuraiAIは、「ブラウザ操作に強い」 × 「自然言語で操作可能」という独自の強みを持ち、非エンジニアでも現場レベルで業務自動化を進められるツールです。業務効率化はもちろん、属人化の解消や標準化まで一気に推進できる、まさに「働くAI」といえる存在です。

SamraiAIの詳細は下記公式ページをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。

※ワークフロー型AIエージェント…業務の一連の流れ(ワークフロー)をAIが理解し、自律的に実行できる仕組みを持ったエージェント

まとめ

AIエージェントは、単なる会話型AIとは異なり、「目標を与えるだけで自律的にタスクを遂行する存在」として注目を集めています。タスクの自動化から複雑な業務の分担、そして人間の創造的活動の支援まで、幅広い可能性を持ち、企業の競争力強化に直結する技術です。

国内でも多様なサービスが登場し、AIエージェントの実用化が一気に加速していますが、中でも、ブラウザ操作や業務フローの自動化を得意とし、自然言語で指示ができる「SamuraiAI」は、現場に最も近い形で導入できる点が大きな魅力です。

AIエージェントの導入はもはや「未来の話」ではなく、今まさに進んでいる企業変革の一部です。自社の業務を効率化し、新しい価値を生み出す第一歩として、AIエージェントの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

最先端のワークフロー型AIエージェント「SamuraiAI」について、詳しくは下記公式サイトをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。